9月も2周目が終わりました!

【月刊】に引き続き【週刊】パパの片頭痛ダイアリーもはじめました。

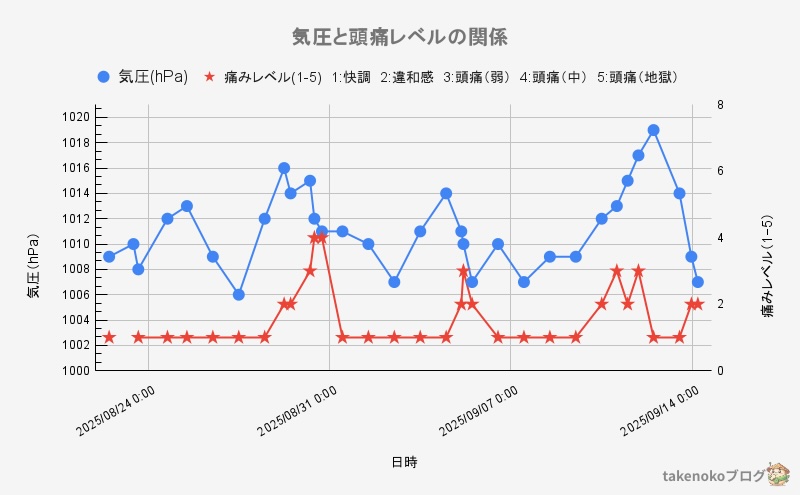

- 【週刊】片頭痛ダイアリーでは、一週間の気圧と頭痛レベルの関係グラフで、気圧と頭痛の関係をパッとみてわかるようにしてみました。また、片頭痛ダイアリーと見比べることで、片頭痛が発生する時の傾向を探ります。

- 【月刊】片頭痛ダイアリーでは、主に数字(頭痛の発生回数・薬の服用回数)を観察し、自分の片頭痛は良くなっているのか?現状維持なのかを観察します。

それでは【週刊】パパの片頭痛ダイアリー(vol.1)、まとめてみようと思い※引用:頭痛ーる(ベルシステム24)よります!

今週の【気圧と頭痛の関係グラフ】(2025年9月2週目)

8月から、頭痛アプリ頭痛ーる(ベルシステム24)で気圧を確認しています。

その気圧の結果と、片頭痛ダイアリーの記録を1つの表にまとめてみました。👇️

まだ3週間くらいの表ですが、こうして見てみると、パパの頭痛に1つのパターンがあることがわかりました。

★気圧が上がってから下がり始めた時に頭痛が悪化する傾向がある。

(データが少ないので仮説ですが、表を見た感じではそのように読み取れます。)

気圧と頭痛の関係グラフを使うと、片頭痛ダイアリーだけではわからなかった頭痛発生時の特徴が見得てきました。これは良い発見でしたので、今後も気圧と頭痛の関係グラフと片頭痛ダイアリーを並行して記録していこうと思います🤞💡

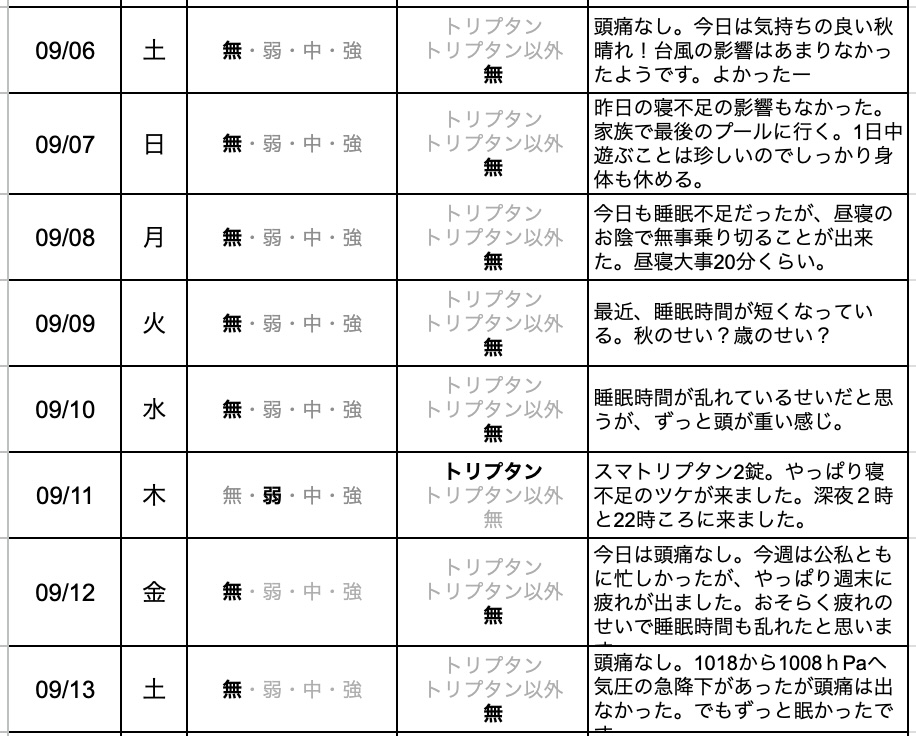

今週の【片頭痛ダイアリー】(2025年9月2週目)

いつものパパの片頭痛ダイアリーでは、ダイアリーを3日分くらいを載せていますが、

【週刊】では、1週間分を載せます。

生活リズムの乱れなどがないか、無理していないかなど、生活環境の振り返りができるのではないかと思います。

今週の片頭痛の回数と傾向(9月2週目)

<片頭痛の総発生回数 :2回(スマトリプタン2錠) >

(内訳↓↓)

- 違和感・予兆 :4回(頭が重い・首肩のコリ)

- 弱 :2回(スマトリプタン2錠)

- 中 :なし

- 強 :なし

今週、特徴的だったことは、深夜2時ころに目が覚めて眠れなくなることが数回あったこと。

特に大きなストレスがあった訳では無いけれど、仕事が忙しかったからか?それとも、急に秋らしくなってきて夜の気温が下がってきたからか?

この寝不足が原因かはわかりませんが、木曜日には片頭痛が2回襲ってきました😱

気圧のグラフを観ると、大きな気圧の上昇があった日なので、気圧が原因とも考えられます。

おそらく、寝不足による生活リズムの乱れ&気圧の変化が重なって頭痛が出たのではないかと思います。

今週の服薬記録

今週は頭痛時にスマトリプタンを合計2錠使用。

木曜日の早朝4時と夜の10時に飲みました。

一度良くなったと思って、早めに就寝したら、珍しく夜の10時ころに頭痛で目が覚めました。

原因と思われる要因の振り返り

- 頭痛が2回出た木曜日は、大きな気圧の変化があった日でした。

(ちなみに、ヘン友(片頭痛友だち)は頭痛がひどく仕事を休みました。相当ひどかったようです😢) - 頭痛の前日・前々日は深夜に目が覚めてしまい、生活リズムも狂っていました。

- 大きな気圧の変化がある時は、ヘン友と頭痛が重なります。⇐この事実に気付いてから、気圧と頭痛の関係を確信しました。(パパの頭痛の場合)

来週の片頭痛予防

やっと涼しくなってきました。秋らしくて嬉しいです。

その反面、朝方は少し寒く感じることもあります。

子供達は早速くしゃみをしてる。キケン🤧

こまめな体温調節をして風邪予防に努めようと思います!

秋の気候は大好きなのですが、私にはアレルギーがあります。

・ブタクサ

・稲系

・ダニ

・ハウスダスト

この2つの花粉による咳や喉のかゆみ(アトピー咳嗽)が強く出ます。

頭痛が出た時に咳やくしゃみが出ると最悪です。

アレルギーの予防は難しいですが、基本的な体調管理はしっかりしていこうと思っています。

来週は、気圧が下降する時の頭痛予防について調べてみようと思います!

週末に向けて、気温がだいぶ下がってくるようです。

皆さんも季節の変わり目、体調を崩されませんようお気をつけ下さい。

秋の味覚・行楽たくさん楽しみたいですね🍎🐟️🍄

柿とモンブランと秋刀魚ときのこ汁食べたいな〜〜〜〜

では、引き続き良い3連休をお過ごし下さい☺️✨️

※この記事は筆者の個人的な体験をもとに記録したものです。薬の服用や治療法に関しては、必ず医師・薬剤師の指導を受けてください。

コメント