今年のお盆は、久し振りに実家へ帰省しました。

帰省中はとても忙しく、頭痛ダイアリーの更新をあきらめました😅

(メモだけはしていたので、本日は3日分のダイアリーをまとめて書きました。)

普段参加することのできない勉強会への参加・滅多に話す機会のない家族との会話・いつも通りの子どもの世話など、かなりせわしない3日間となりました。

日程がギュウギュウに詰まっていたので、頭痛薬(スマトリプタン君)をたくさん準備していたのですが、移動日の初日以外は、頭痛が来ることはありませんでした!(嬉しい誤算です。)

今回の帰省で、仕事の面でも多くのことを学びましたが、

片頭痛に関しても学びがありました。

1つ目は、【心許せる人や尊敬出来る人たちに囲まれていると、どんなに忙しくても頭痛は出にくい!】ということ。

2つ目は、【仕事も子育ても『長距離』!長距離を走るにはコツがいる。】ということでした。

たくさんの出会いの中で、片頭痛にも応用できるような考え方も学べたので、ダイアリーでもシェアしていこうと思います☺️

片頭痛持ちが活動を続けていく7つのコツ(パパ編)

3日間の学びの中で、片頭痛予防にも応用できそうなコツをまとめてみました。

片頭痛・疲れ予防ルーティン(長距離走モード)

① 朝のスタートを緩める

・起床後 30〜60分は「高速作業」禁止

・白湯または常温の水をコップ1杯 → 軽くストレッチ

・朝日を浴びて体内時計をリセット(脳と自律神経の負担減)

② タスクの「山場」を1日1つに

・午前 or 午後どちらかに集中時間を集め、他は軽めの作業

・片頭痛は「脳のオーバーヒート」なので、ピークを作りすぎない

・例えば:午前→ブログ執筆、午後→画像作成やSNS投稿など

③ 水分・塩分の小まめ補給

・コーヒーやお茶の回数を減らし、水を増やす

・頭痛が出やすい日は経口補水パウダーをお湯割りで

④ 目・首・肩の3分メンテ

・作業1時間ごとに「遠くを見る+首回し」

・特に首後ろのストレッチは血流改善&頭痛予防に直結

⑤ 「終わり時間」を先に決める

・今日は19時で作業ストップなど、区切りを先に設定

・ズルズル夜遅くまで作業しない → 脳の回復力を守る

⑥ 情報断食タイム

・SNSや動画は“寝る1時間前”からオフライン

・刺激を減らすことで睡眠の質UP → 翌日の頭痛リスク減

⑦ 「小達成感」で終える

・最後に「やり残した感」より「今日はココまで!」の満足感で終わる

・脳に“安全なペース”を覚えさせる

以上の7つの習慣は、あくまで不器用でポンコツなわたしの場合に有効なことですが、もしかしたら役に立つ人もいるかも知れません。

わたしの場合は、『常に全力のクセ』があります。(年甲斐もなく😅)

でも、子育てや長期的な仕事に関しては、全力が続くわけもなく・・・余計に頭痛を悪化させていたということに今更気づいたのでした。←ポンコツ

でも、7つのコツを教えていただいて、少し気持ちが楽になり、ポンッと腑に落ちました。

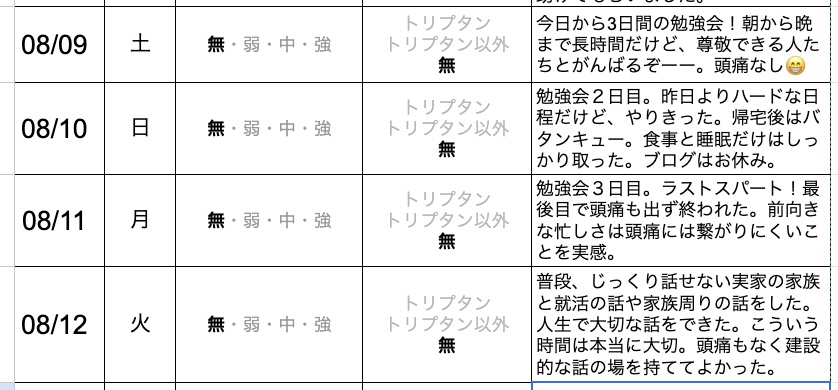

3日間の片頭痛ダイアリー【2025年8月9日〜2025年8月11日】

3日間の片頭痛レベルと前兆

- 発生時間 :なし

- 痛みの場所:なし

- 痛みの強さ:(☆☆☆☆☆):なし

3日間の対処と服薬記録

- 服用 :なし

- その他の対処法:気を許せる人と、たくさん話した。

原因と思われる要因の振り返り

- 睡眠時間 :7時間(大丈夫)

- 気候・気圧 :曇りと湿気はすごかった。

- ストレスなど:帰省直後は頭痛出たが、その後は充実していたせいか、忙しくても 頭痛は出なかった。

ひとことメモ&明日へのヒント

帰省後はとても忙しいスケジュールで動いていたのですが、頭痛が出ませんでした。

「忙しい=頭痛が出る」ではないことを再確認しました。

この3日間は、勉強のため人と会うことが多く、初めての体験も多かったのですが、自分の興味のあることや前向きになれる事柄の場合、頭痛は出にくいです。

改めて、自分の周りの【環境を整える】【環境を選ぶ】ことの大切さを学んだ貴重なお盆となりました。

【心許せる人や尊敬出来る人たちに囲まれていると、忙しくても頭痛は出にくい!】

今回は、私の場合に役に立ちそうな習慣をシェアさせていただきましたが、

「この習慣は役に立つ」や「おすすめの習慣」などお持ちの方がいましたら、教えていただけると嬉しいです。ぜひ気軽にコメント下さい。よろしくおねがいします。

※この記事は筆者の個人的な体験をもとに記録したものです。薬の服用や治療法に関しては、必ず医師・薬剤師の指導を受けてください。

コメント