この記事では…

- 藺相如が生きた時代とその生涯

- 『キングダム』での藺相如の描かれ方

- 藺相如が語源となった多くのエピソードから2選

をわかりやすく紹介しています

🟢藺相如がいた時代の趙国

藺相如(りんしょうじょ)が活躍したのは、戦国時代の中でも秦が台頭し始めた緊張感のある時代です。

この時期、趙は七雄のひとつとして存在感を示していましたが、その中でも秦の勢いは抜きん出ていました。

藺相如を語るうえで、特に注目すべきは、秦の昭王(しょうおう)の存在。

昭王は“戦神”とも称されるほど、軍事的な才能と野心を持ち、次々と周辺国を飲み込んでいく拡張政策を取っていました。

同時代の楚、斉、韓などが秦に苦しめられる中、趙が比較的安定を保てていたのは、まさに藺相如と廉頗の存在があったからとも言われています。

この頃の趙は、名将・廉頗(れんぱ)を軍の柱とし、

外交・政治面では藺相如が舵を取る、という「文と武のバランスが取れた時代」。

そんな絶妙な布陣が、戦国最強国・秦の侵攻を抑え込む力となっていたのです。

特に、藺相如が外交交渉において強い信念と知略を持ち、昭王の威圧にも屈しなかったことは、趙国内での政治的安定にも大きく貢献しました。

この“文官が国を守る”姿勢は、蔡沢や李斯といった他国の名臣とはまた違ったタイプのすごさがあります。

この背景を知ってから、藺相如の活躍を振り返ると、

なぜ彼が「戦神・昭王を抑えた男」として伝説的に語り継がれているのか、その重みがグッと増してくるのではないでしょうか。

🟢藺相如(りんしょうじょ)とは

🔶史実の藺相如

藺相如(りんしょうじょ)は、戦国時代の趙に仕えた文官であり、

その名前は今なお、「知略と忠誠の象徴」として語り継がれています。

しかし、藺相如はもともと名家の出身ではありません。

記録によれば、彼は最初は一般の下級官吏、あるいは無名の人物として登場してきたとされており、

そこから自身の知恵と胆力だけで、重臣の地位にまで上り詰めた人物です。

彼の存在が世に広まったのは、ある大事件――

**「完璧(かんぺき)を趙に返す」**という外交交渉によってでした。

この交渉において藺相如は、秦・昭王に対して一歩も引かず、堂々とした態度と冷静な判断力で

昭王を言葉で封じ込めるという離れ業を見せます。

以後、趙では“国の宝”とまで称され、文官ながら軍事面の判断にも強い影響力を持つようになります。

このような“身分の低さから這い上がった英雄”としての背景は、

現代の読者から見ても非常に親しみやすく、魅力的に映るポイントのひとつです。

また、彼の特徴は「ただの頭の良い文官」にとどまらず、

命の危険がある場面でも、一国のために一歩も引かない胆力を持っていたことにあります。

秦という当時最強の国家、しかも戦神・昭王を前にしても物怖じせず、

堂々と趙の正義を主張できる――そんな度胸と信念を持つ人物だからこそ、

武ではなく「言葉」で国を守った文官として、今なお語り継がれているのです。

🔶キングダムでの藺相如

漫画キングダムの中では、初期の三大天として伝説的な人物として登場しています。キングダムの中では珍しく『秦国』を敵国として描写しているシーンが印象的でした。藺相如という人物は、それほどまでに”知勇”の人だったということでしょう。

ちなみに、作中で三大天・李牧は2回ほど秦国を訪れ呂不韋と嬴政(のちの始皇帝)と対峙し舌鋒を繰り広げています。この時の姿は、『完璧』や『澠池之会(めんちのかい)』など、史実での藺相如を彷彿とさせるものでした。

🟢藺相如のエピソード

史実における藺相如のエピソードは非常に多いです。そのいずれも、武に頼らず”知勇”で道を切り開いてきたものばかりです。

藺相如が語源となったエピソードで日本でもお馴染みのものも多く、

例えば、

- 『完璧』

- 『怒髪天』

- 『刎頸の交わり』など

その中でも、有名な2つのエピソードをご紹介します。

この2つの物語は、彼の信念と人間性を如実に表す出来事であり、

彼がどれほどの“器”を持っていたかを知る上で欠かせない要素となっています。

🔶『完璧』の語源〜【秦国での昭王との対決】

藺相如の名を一躍全国に知らしめた出来事が、

『完璧帰趙』➡「完璧(かんぺき)を趙に返す」という有名な外交交渉です。

これは、『史記・廉頗藺相如列伝』に記された逸話で、

趙の国宝とも言える名玉「和氏の璧(かしのへき)」をめぐる、秦との緊張感あふれる交渉劇でした。

秦の昭王は、当時の趙に対し、

「その璧(へき)をくれたら、15の城を差し出そう」と申し出ます。

しかし趙は、その提案が誠実なものであるかどうか疑っていました。

なにせ、相手は“戦神”昭王率いる秦。

一歩間違えれば、そのまま璧を奪われて終わりです。

この非常にデリケートな交渉の使者として、選ばれたのが藺相如でした。

彼は璧を携えて秦の宮廷へと赴きます。

そこで昭王に璧を見せるものの、約束された城の話は一向に具体化されません。

このままでは璧を取られて終わる――そう悟った藺相如は、

なんと昭王に対し「少しだけ璧を詳しく見せたい」と言ってそれを手にし、

「このまま信義を破るなら、璧ごと柱に叩きつけて割ってしまう」と言い放つのです。

(※ちなみに、この時の藺相如の怒りの形相が『怒髪天』の語源です。)

さらに彼は、使者としての命も顧みず、

「私は命を賭して璧を持ってきた。陛下が約束を守らぬのなら、我が国に返すべきだ」と主張。

結果的に、戦神・昭王もこの藺相如の気迫と信義に押される形で、「和氏の璧(かしのへき)」も藺相如の命も趙へ返すことにしました。

『完璧帰趙』とは、後に「完全無欠」の意味で使われるようになる四字熟語ですが、その語源はここにあります。

つまり、**“璧(宝玉)を完全な状態で返すこと”=「完璧」**なのです。

藺相如の冷静な判断力と、王の前でも一歩も引かない度胸。

このエピソードこそが、彼を“ただの文官”から“伝説の男”へと押し上げたターニングポイントでした。

🔶『刎頸(ふんけい)の交わり』〜【秦に侵攻を許さなかった二人の男】

藺相如のもうひとつの代表的なエピソードが、

名将・廉頗(れんぱ)との間に生まれた信頼関係――

『刎頸(ふんけい)の交わり(友)』です。

藺相如が『完璧』の交渉や『黽池の会』などによって国宝や趙王を救ったあと、

趙では彼の評価が急上昇し、軍の最高司令官である廉頗と並ぶ地位にまで昇進しました。

しかし、これが廉頗の心をざわつかせます。

「自分は長年、戦場で命を懸けて国を守ってきたのに、

ただの文官が自分と同列の扱いを受けるとは、納得いかん!」

という感情から、廉頗は藺相如を公然と批判し、

“いずれは藺相如に恥をかかせてやる”と豪語したとも言われています。

ところが、藺相如はそれに反応せず、対立を避け続けます。

その態度を見た周囲の人々が理由を問うと、藺相如はこう言いました。

「私は廉将軍と争いたいのではない。

二人が対立していると知ったら、秦がどう出てくるか…。

国にとって今、必要なのは内輪揉めではなく、団結だ。」

この言葉が、まさに藺相如の“人としての器”を表す名言でした。

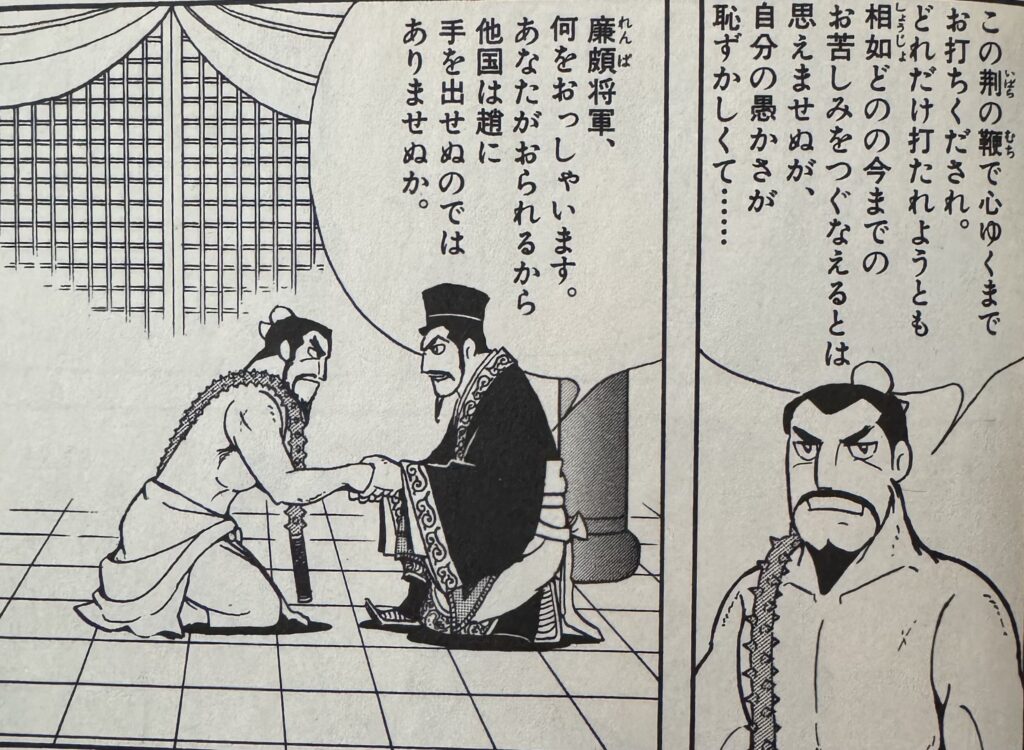

やがてこの姿勢に深く恥じ入った廉頗は、自らの過ちを認めて藺相如の家を訪れ、

なんと**「上半身裸になり、自分を打ってくれと、いばらの鞭を持参して謝罪した」**という逸話が残されています。

この二人はそれ以降、互いを尊敬し合う真の盟友となり、

趙の“文と武”を担う黄金コンビとして国を支える存在となりました。

この深い信頼関係を表す言葉こそが、

現代でも使われる四字熟語『刎頸の交わり』です。

「首をはねられても後悔しないほどの友情」という意味には、

まさに藺相如と廉頗の関係性が凝縮されているのです。

そして、この二人が趙で健在のうちは、あの戦神・昭王でさえ趙への侵攻を諦めたとされる記録もあります。

🟢藺相如という人物の評価と後世への影響

藺相如という人物は、戦国時代における“外交の天才”でありながら、

同時に“信義の人”としても語り継がれてきました。

彼が残した2つの代表的なエピソード――

『完璧を趙に返す』と『刎頸の交わり』は、

いずれもその後の中国文化や思想に深い影響を与えています。

たとえば、『完璧』という言葉は、今では「完全で欠けたところのないこと」という意味で使われていますが、

その語源が、藺相如による“玉を守りきった外交劇”にあることを知っている人は、意外と多くありません。

また、『刎頸の交わり』も、「命を懸けてでも守りたい信頼関係」の象徴として、

古くから人間関係の理想形のひとつとされてきました。

彼の生き様は、単なる知略や機転のある人物ではなく、

「国のために自身の命を顧みず、信義と共に歩む道を選んだ」という、人としての器の大きさが際立っています。

藺相如の凄さは、敵を倒したり、城を落としたりしたわけではありません。

しかし、彼がいたからこそ、**“趙という国が戦争をせずに守られた”**という事実があるのです。

しかも、その相手はあの“戦神”こと秦の昭王。

戦で勝つことが当たり前だった時代に、**言葉と信義で“戦わずして勝つ”**という芸当をやってのけた人物こそ、藺相如だったのです。

戦国時代には、武勇に優れた人物が数多くいます。

しかしその中でも、藺相如のように**「人格と態度」で国を守った人物は稀**です。

現代を生きる私たちにとっても、彼の姿は「どう生きるか」「どう人と向き合うか」のヒントをくれるような気がします。

🔶藺相如をめぐるエピローグ

もし藺相如と廉頗が、あと数年だけ若かったなら——

あの悲劇、『長平の戦い』は回避できていたのではないでしょうか。

藺相如が隠居せず、廉頗が総大将の座にとどまっていたなら、、、、

たとえ天才・白起であっても、軽々と趙を攻めることはできなかったはず。

経験の浅い若き趙括に総指揮を任せてしまった趙王の判断は、

文と武の“両輪”を失ったあとの趙に残された、

戦略的な空白が生んだ悲劇だったのかもしれません。

歴史に「もしも」はありませんが、、、

それでもそう思わせてしまうだけの“重み”と“存在感”が、

藺相如という人物にはあったのです。

そして、そんな藺相如をきっかけに、

「この人とこの人は関わりがあったの?」「この出来事の前後関係は?」と

人物や出来事に興味を持ったなら、ぜひ人物年表にも目を向けてみてください。

🔷藺相如と関わりのある人物たちを、年表でチェックしてみたい方はこちら 👉『人物歴史年表』

藺相如は“点”ではなく、“線”でつながる人物です。

その線の先に、戦国の最終章の物語が広がっています。

↓↓↓歴史の人物年表↓↓↓

■歴史年表・人物一覧■

🔷年表・国別から人物を探したい方は、こちら🔷

👉️『中国・春秋戦国時代の年表 〜人物一覧〜』

■関連記事■

🔷”戦神”昭王の記事はこちら

👉️秦の覇権を築いた”戦神”昭襄王(昭王)

🔷廉頗(れんぱ)将軍の記事はこちら

👉️趙三大天 猛将・廉頗大将軍

🔷秦の始皇帝の記事はこちら

👉️『秦の始皇帝』とは?中国を統一した初代皇帝の生涯とその影響

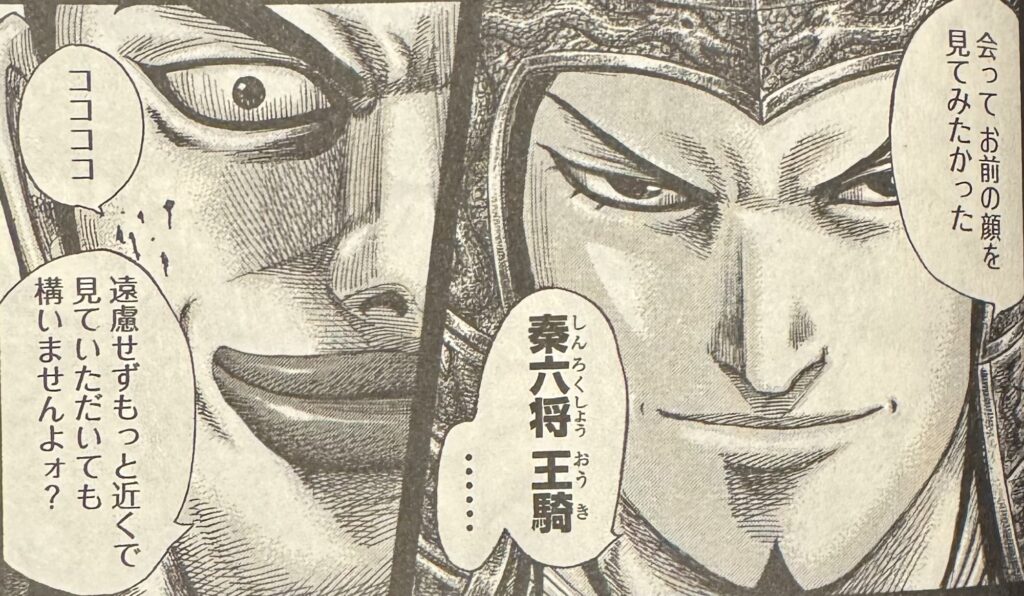

🔷王騎(おうき)将軍の記事はこちら

👉️『王騎将軍‼️』王騎将軍のモデルは誰?史実とフィクションの狭間をゆく。』

🔷白起(はくき)将軍の記事はこちら🔷

👉️”戦神”の懐刀!!秦国・六大将軍筆頭 白起(はくき)

📌参考文献・出典

- 司馬遷『史記』「廉頗藺相如列伝」

- 鶴間和幸『始皇帝 中華統一の思想と歴史』(中公新書、2008年)

- 原泰久『キングダム』集英社/週刊ヤングジャンプ連載

- 横山光輝『史記』(潮出版社)

- Wikipedia「藺相如」「廉頗」「完璧」「刎頸の交わり」(最終閲覧日:2025年4月18日)

コメント