司馬尚とは?

司馬尚(しばしょう)は、中国戦国時代末期、趙(ちょう)の国に仕えたとされる名将の一人です。

史書『史記』ではあまり多くの記録は残されていませんが、李牧(りぼく)と並び称される存在としてその名が伝わっています。

趙が滅亡へと向かう激動の時代、北方の青歌(せいか)を拠点とし、秦に対抗した司馬尚の姿は、まさに“最後の砦”といえる存在だったのかもしれません。

また、近年では漫画『キングダム』にも登場し、冷静沈着かつ強大な実力を持つ武将として描かれ、読者の注目を集めています。

史実でもフィクションでも、謎が多いながらも魅力あふれる武将――それが司馬尚です。

史実での司馬尚

司馬尚についての記録は、実は非常に限られています。『史記』や『資治通鑑』といった史書にはわずかながらその名が登場し、李牧とともに趙の防衛に関わった将軍として知られています。

彼がどのような経歴を持ち、どのような戦いを繰り広げたのか――詳細は不明ですが、その断片的な記録から、当時の秦にとっても一筋縄ではいかない存在だったことがうかがえます。

以下では、史書に現れる司馬尚の姿を簡単に振り返っていきましょう。

史実での司馬尚の戦い

司馬尚の名が明確に登場するのは、紀元前229年からの秦による趙への侵攻に関連した記録です。

この年、秦の大将・王翦(おうせん)が趙を攻撃し、趙王の命によって李牧と司馬尚が防衛を任されました。

『史記・趙世家』によると、李牧と司馬尚は協力し、当初は王翦らの侵攻を退け、趙を守ることに成功しています。

つまり、司馬尚は李牧と肩を並べるほどの戦略的手腕を持った将軍として評価されていたと考えられます。

ところが、のちに秦の策謀により、李牧と司馬尚は共に、趙王から疑いをかけられ、更迭されてしまいます。

そして、李牧は処刑され、司馬尚の最期については記録がなく、その後の動向も不明です。

※李牧について詳しくはこちらから👇️

その後の司馬尚

司馬尚が罷免されたあとの動向については、史書に明確な記述が残っていません。

しかし、秦の侵攻が激しさを増す中、趙国では内紛や誤った判断が重なります。

前229年、司馬尚は李牧とともに秦の王翦らに対抗していましたが、趙の幽繆王(ゆうぼくおう)の誤った判断により李牧が処刑されると、司馬尚も同じく免職されました。

この処置が趙の命運を決定づけたともいわれています。

一方で、地方に逃れた、あるいは青歌での独自勢力として残った可能性を示唆する学説もありますが、あくまで想像の域を出ないのが現状です。

※この内容は以下の資料をもとに整理しています。

・歴史の史実研究所:司馬尚と李牧の関係

・Wikipedia(中文):司馬尚(戰國)

・StoryStudio:李牧と趙の滅亡

歴史コラム 【三国志に登場する”名軍師・司馬懿”、は司馬尚の子孫?】

「司馬尚」の名をめぐっては、後漢時代や三国志の時代の名門「司馬氏」(司馬懿など)との関係を示唆する声もあります。しかし、現時点で史料による明確なつながりは確認されていないようです。

ただ、司馬氏という姓が趙・魏などの地域に存在していたことから、同族であった可能性はゼロではなく、今後の研究が待たれる分野です。このような謎の部分が残るのも、歴史の魅力の一つですね。✨️

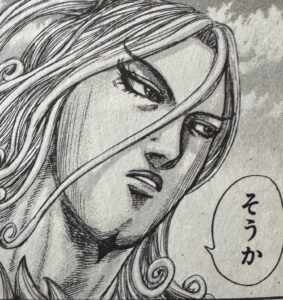

キングダムでの司馬尚

『キングダム』における司馬尚は、趙国の北部・青歌(せいか)を拠点とする大将軍として登場します。

初登場は比較的新しい巻で、秦による趙攻めが本格化する中、李牧と共に最前線に立つ人物として描かれています。

物語では、その姿や性格、戦術などはまだ謎に包まれており、読者の間でも話題を呼んでいるキャラクターの一人です。

青歌とは

青歌(せいか)は、趙の北方に位置する要衝であり、司馬尚が率いる軍の本拠地です。

原作では、李牧が陣を敷く“番吾”とは異なるエリアで、強大な軍事力を誇りながらも独自の文化や戦術をもつ特異な集団として描かれています。

作中で語られる通り、青歌軍は中央政権に対しても一定の独立性を保っており、李牧でさえ完全には掌握していない様子が描かれています。

そのことが、司馬尚という将軍の特異性と“重厚な謎”を際立たせています。

青歌軍の猛者たち

青歌軍は、個性豊かで圧倒的な戦闘力を誇る将たちがそろっています。

代表的な武将たちには次のような人物が登場します。

カン・サロ

青歌軍第一将

寡黙に見えるが仁義あふれる武人。司馬尚を除けば青歌軍最強。

今後もキーマンの一人になりそうな予感。

ジ・アガ

独特の風貌と豪快な戦闘スタイルの猛将。

若き頃、カン・サロと狼血の契を交わした。

番吾の戦いで、王翦軍の女傑・糸凌(しりょう)に討ち取られる。

楽彰(がくしょう)

青歌軍第二将・理知的で鋭い観察眼を持つ参謀役のような存在。

しかし、戦場では王翦軍第一将・亜光と互角に渡り合う。実は猛将。

上和龍(じょうかりゅう)

飛信隊の部隊長・岳雷(がくらい)を一撃で沈めた豪将。

李信とも対等に打ち合う実力の持ち主。

しかし、桓騎軍の怪物ゼノウの捨て身の一撃の前に敗れる。

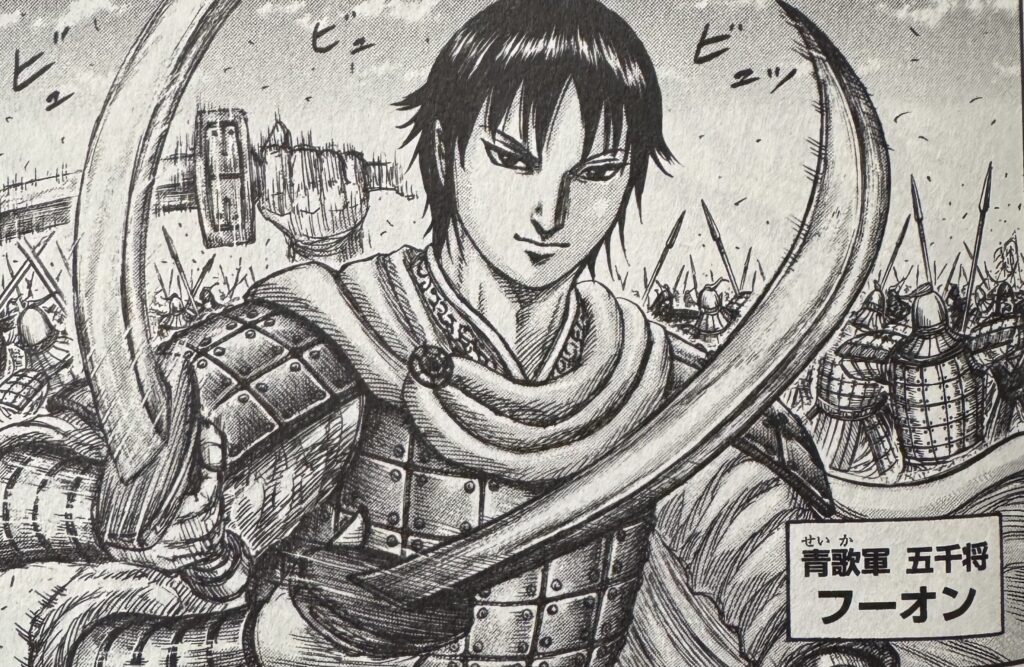

フーオン

若き5千人将。

宜安(ぎあん)の戦いでは、蒙恬軍第一将の陸仙を手玉に取るほどの剣の使い手。

まだ若いが、今後の成長を予感させますね。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

青歌という地方都市の勢力にも関わらず、将軍級の実力者が数多く存在していますね!!

しかも、みんな魅力的!!

これらの将たちを束ねる司馬尚のカリスマ性と統率力は、まさに“異彩を放つ将”といえるでしょう。

司馬尚の戦い

『キングダム』では、司馬尚は”番呉の戦い”で秦の六大将軍・王翦(おうせん)と激突する場面で登場します。

この戦いでは、李牧の戦術・用兵の巧みさと青歌軍の機動力、破壊力が存分に発揮され、王翦率いる秦軍を圧倒し、司馬尚軍の一撃必殺で幕を閉じました。

宜安での桓騎将軍の敗戦と、この番呉での敗戦により、王翦は一時的に戦場から離れることになり、秦軍も趙の攻略を一度は中断せざる負えなくなりました。

李牧に加え、司馬尚という”第二の柱”の出現により、秦にとって、趙を正攻法で攻めるのは至難の業となってきました。

青歌軍のビジュアル特徴【番外コラム】

『キングダム』に登場する青歌軍の面々は、他の趙軍とはまったく異なる独自のビジュアルを持っています。

その異彩を放つデザインは、物語の緊張感を高めると同時に、司馬尚という人物の“特異性”を強調する演出にもなっています。

ここでは、そんな青歌軍の特徴的なビジュアルをピックアップしてご紹介します。

🛡️ 全体の印象:異民族のような装い

まず目を引くのは、彼らの衣装・甲冑が他の中華系の武将とまったく異なる点です。

羽飾りや刺青、獣の毛皮を思わせる装飾、そして顔のペイントなど、どこか**“北方の異民族”や遊牧民的要素**を感じさせるデザインとなっています。

青歌という地が、中央とは距離を置いた“独自文化”を持っていたことの演出でもありますね。

💬 ビジュアルから伝わる“青歌軍のテーマ”

これらのビジュアルには一貫して、「中央から隔絶された異質な軍団」「制御できない強者集団」というテーマが込められているように見えます。

秦軍や李牧軍が“理”で動くのに対し、青歌軍はどこか“本能”や“野性”に近い雰囲気を持っており、だからこそ恐れられ、そして読者を惹きつけるのかもしれません。

今後、司馬尚本人の過去や、青歌軍の成り立ちなどが描かれていくことがあれば、さらなる深掘りが期待されますね!

まとめ〜司馬尚という謎多き名将〜

司馬尚は、史実においても『キングダム』においても、まさに**“謎に包まれた英雄”**と呼ぶにふさわしい存在です。

史実では…

- 趙の名将として、李牧と共に秦の侵攻に立ち向かった。

- 青歌という地に本拠を構え、長きにわたりその地を守り抜いた。

- 詳細な記録が少ないながらも、“司馬尚”という名は長く歴史に残っており、その存在感を物語っています。

キングダムでは…

- 青歌軍を率いる“沈黙の将”として登場。

- その配下には、カン・サロやジ・アガなど、一癖も二癖もある猛者たちが揃う。

- 李牧に匹敵するカリスマと胆力を持ちながらも、姿をなかなか現さず、いざ姿を見せると常勝将軍・王翦軍を瞬殺し、読者の想像の上を行く存在となりました。

そして何より、「青歌軍」という異質な軍団の描写を通じて、司馬尚がただの名将ではなく、“異なる価値観や文化を背負った男”であることが伝わってきます。

今後、司馬尚がどのように李牧と共に戦い、そして秦に対してどんな最後を迎えるのか。

物語が進む中で、その“静かなる覚悟”と“熱き信念”がどのように描かれていくのか、ますます注目が集まります。

■歴史年表・人物一覧■

🔷年表・国別から人物を探したい方は、こちらから御覧ください👇️

■関連記事■

🔷李牧(りぼく)の記事はこちら🔷

👉️李牧(りぼく) ”趙国 最期の砦” 〜四大名将にして悲劇の天才〜

🔷秦の始皇帝の記事はこちら

👉️『秦の始皇帝』とは?中国を統一した初代皇帝の生涯とその影響

🔷楊端和(ようたんわ)将軍の記事はこちら

👉️山界の死王――楊端和(ようたんわ)の真実と魅力に迫る

🔷桓騎(かんき)将軍の記事はこちら

👉️極悪非道の戦略家?桓騎の真実〜キングダムと史実を紐解く

🔷王翦(おうせん)大将軍の記事はこちら🔷

👉️王翦将軍〜春秋戦国時代と秦の集大成!中華統一へ〜

参考文献・出典

- 司馬遷『史記』:「李牧列伝」「趙世家」「秦始皇本紀」など

- 鶴間和幸『始皇帝の戦争と将軍たち』(朝日新書)

- 原泰久『キングダム』(集英社)

- 中文Wikipedia「司馬尚」など(最終閲覧日:2025年7月)

※本記事では、上記の史料や書籍をもとに構成し、考察を加えて執筆しています。

🎥 関連動画・資料リンク

- 敬和学園大学・土居智典先生による解説動画(YouTube)

▶️『ここが気になるキングダム』シリーズ

📺 YouTubeチャンネルはこちら

注意書き

- 本記事は歴史資料を参考にしつつ、『キングダム』など創作作品との比較を交えて解説しています。

- 一部の内容は史実の推定や物語上の演出を含むものであり、実際の歴史的事実とは異なる場合があります。

- 歴史には諸説があるため、異なる見解が存在することをご理解ください。

- 万が一、事実誤認・不正確な記述などがありましたら、[お問い合わせフォーム]よりご連絡いただけると幸いです。

コメント