本記事のリンクには広告が含まれます。

李斯とは?

李斯(りし)は、中国戦国時代末期から秦の始皇帝に仕えた法家(ほうか)の官僚であり、秦の統一を支えた“実務家”の代表的存在です。

元は楚の人で、若い頃に荀子(じゅんし)の門下で韓非子(かんぴし)と学問を競い合ったとされています。

しかし、李斯は理論よりも“実際に政治を動かすこと”に長けており、後に秦に仕官。始皇帝の信頼を得て、中央集権体制の構築、郡県制(ぐんけんせい)の導入、文字の統一といった政策を主導しました。

李斯の最大の特徴は、「思想家ではなく、実務家であること」。

同じ荀子門下である韓非が「法とは何か」を説いた思想家なのに対し、李斯は「法をどう使って国家を動かすか」を徹底して追求した実務家でした。

その功績によって秦の始皇帝から厚い信頼を受け、最終的には「丞相(じょうしょう)」にまで上り詰めることになります。

※同門の韓非子について詳しくはこちら👇️

史実での李斯の生涯

李斯は楚の上蔡(じょうさい)の出身で、若いころは郡の下級役人として働いていました。しかし、「糞を食む鼠と倉に住む鼠では境遇が違う」というエピソードから、自分の人生を変えたいと強く志し、当時の名儒・荀子に学びます。

荀子門下では韓非と並ぶ秀才として知られましたが、李斯は理論よりも現実政治に強い関心を抱き、秦へ仕官の道を選びます。

秦への仕官と台頭

秦に仕えた李斯は、まず「諸侯が秦に帰服すべき理由」を説いた「諫逐客書(かんちょくかくしょ)」を上奏し、追放されかけていた自分の立場を逆転させることに成功します。これによって秦王政(のちの始皇帝)の信任を得るようになりました。

その後、秦の統一戦争を支える官僚の一人として活躍し、諸国の制度や文化を統合するための政策立案を任されるようになります。

始皇帝と丞相としての李斯

李斯は、秦国の中でも、最も長く始皇帝に使えた臣の一人でした。

李斯は統一後の秦で丞相に任じられ、特に以下の政策で中心的役割を果たします:

- 郡県制の導入(封建制からの転換)

- 文字・度量衡・車軌の統一

- 厳格な法の運用による統治の強化

これにより秦帝国の基礎が築かれたとされ、李斯は名実ともに“始皇帝の右腕”として知られるようになりました。

李斯の晩年と死

しかし始皇帝の死後、李斯は宦官の趙高(ちょうこう)と共謀して後継者を改ざんし、胡亥(こがい)を二世皇帝とします。この行為が最終的に李斯の運命を狂わせることになります。

趙高により宦官政治が進むなか、権力争いに敗れた李斯は、息子とともに腰斬刑に処されるという壮絶な最期を遂げました。

死の直前、息子とともに散歩した日々を思い出し涙を流したという逸話は、冷徹な法家にも人間らしい側面があったことを感じさせます。

李斯の功績

秦の統一後、李斯は丞相として中央集権的な国家体制の構築に尽力し、法家の理念を現実の行政システムへと昇華させました。彼の功績は、始皇帝の強力なリーダーシップと並び、秦帝国の安定に大きく貢献しました。

1.郡県制の導入

従来の封建制を廃止し、全国を皇帝直轄の郡と県に再編した「郡県制」の整備において、李斯は中心的な役割を果たしました。これにより、各地の豪族による自治が排され、法と官僚による統治が全国に行き届くようになります。

📌 この制度は後の漢代にも受け継がれ、中国歴代王朝の統治基盤となりました。

2.文字・度量衡・貨幣・車軌の統一

多様な文化が混在していた中国全土を統一するため、李斯は以下の統一策を推進しました:

- 小篆(しょうてん)という統一文字の制定

- 度量衡(ものさし・秤)の基準を統一

- 貨幣制度の共通化

- 車の車輪の幅(車軌)の標準化

これらの改革は、経済活動の活性化と中央の支配強化に寄与し、広大な秦帝国をひとつにまとめる要となりました。

3.思想統制【焚書坑儒】

思想の統一を図るため、李斯は学問の自由を制限し、法家以外の思想書を禁止する「焚書」を進言します。さらに反対する儒者を生き埋めにするという「坑儒」も実行されました。

この政策は、法家による徹底した中央支配を実現する一方で、後世からは文化的弾圧として批判されることも多くあります。

📝 李斯自身が荀子の弟子でありながら、儒家の書を焼いたという点に歴史的皮肉が込められています。

※焚書坑儒:書物の焼却と儒者の弾圧。この政策により多くの人命と歴史的文書が喪失してしまいました。近代においても大いに評価が分かれる政策です

※秦の始皇帝について詳しくはこちら👇️

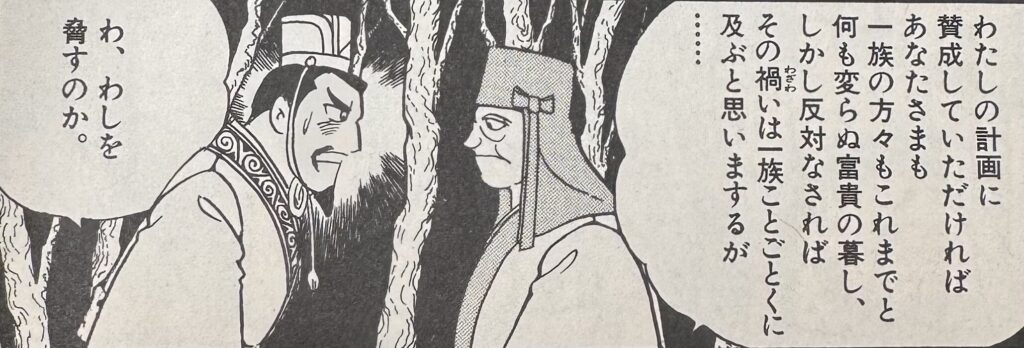

キングダムの李斯

『キングダム』で、李斯(りし)は丞相・呂不韋を支える、「呂氏四柱(りょししちゅう)」として登場します。呂不韋の失脚後は、法と秩序を重んじる「法家」の立場から、国家の統治を支える役回りとして、秦王・嬴政の理想を実現するためのブレーンとして機能します。

これから、秦の中華の統一事業が進むにつれて、李斯の役割は益々重要になってくるでしょう。

※呂氏四柱とは、「キングダム」の中のフィクションではありますが、当時の丞相・呂不韋を支えた四人(蔡沢・昌平君・李斯・蒙武)のことです。設定はフィクションですが、この5人は実在し大いに活躍した人物でもあります。

感情もあらわにする策士としての描写

李斯は理知的な人物として描かれる一方、激情家としての一面も随所に見られ、意外と人間臭い部分も多くあります。特に、韓非子との再会の場面では、常に感情が揺らいでいて、人間・李斯の描写が多くありました。

キングダム中盤以降には、主に政略や外交面・制度設計において存在感を発揮しています。

軍事的なシーンにはあまり登場しませんが、国内の改革で秦王政を支える姿勢は、史実における「政治の中心人物」としての李斯像と一致します。

王道と覇道の間で

秦王政の「中華統一」という王道のビジョンに共感しながらも、李斯は時に現実主義的で、苛烈な手段も辞さない立場に立ちます。このあたりの描き方は、史実における「焚書坑儒」や思想統制を進めた李斯の姿と重なる部分です。

💡 フィクションとして脚色されてはいるものの、李斯の「法家思想を軸に国家を形作った人物」という本質は、作品内でも丁寧に描かれているように思います。

まとめ:法による秩序を築いた政の参謀——李斯とは

史実での李斯(りし)は、戦国末期から秦王朝初期にかけて活躍した法家の政治家であり、始皇帝・嬴政の中華統一に大きく貢献した人物です。

李斯は、荀子の門下で韓非子と共に法家思想を学び、秦へ仕官後は「書同文・車同軌」などの統一政策を推進。政治制度の整備や中央集権体制の確立に尽力しました。一方で、思想統制を強化するために行った「焚書坑儒」などは、彼の業績の中でも議論を呼ぶ部分です。

『キングダム』での李斯は、李斯は知略に長けた、でも意外と熱い?参謀として描かれ、政の「中華統一」という夢の実現に向けて、静かに、しかし確かにその歩みを支えています。

歴史の表舞台にはあまり登場しない李斯ですが、その功績は始皇帝の偉業を陰から支えた、まさに“国家デザイナー”とも言える存在です。

キングダムをきっかけに興味を持たれた方は、ぜひ史実の李斯にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

■歴史年表・人物一覧■

🔷年表・国別から人物を探したい方は、こちらから御覧ください👇️

■関連記事■

🔷秦の始皇帝の記事はこちら

👉️『秦の始皇帝』とは?中国を統一した初代皇帝の生涯とその影響

🔷韓非子(かんぴし)将軍の記事はこちら

👉️吃音の天才法家”韓非子”——時代を超える思想

🔷昌平君(しょうへいくん)将軍の記事はこちら

👉️”昌平君” 楚の地での反旗——最後の戦いへ

🔷昌文君(しょうぶんくん)の記事はこちら

👉️信義の男――昌文君の生涯と“キングダム”での役割

🔷蒙武(もうぶ)の記事はこちら

👉️秦の新六大将軍・蒙武――武力だけではない?

出典・参考文献・注意書き

主な参考文献

- 司馬遷『史記』巻六《秦始皇本紀》・巻八十七《李斯列伝》

- 鶴間和幸『始皇帝の戦争と将軍たち』(朝日新書、2024年)

- 横山光輝「史記」(小学館)

- 原泰久「キングダム」(集英社)

- ウィキペディア「李斯」(最終閲覧日:2025年7月27日)

参考サイト・資料

- 『李斯』テキスト(中国哲学書電子化計画)

- 敬和学園大学・土居智典先生による解説動画(YouTube)

▶️『ここが気になるキングダム』第35回 「縦横家 李斯と姚賈」 - ウィキペディア:「李斯」

注意書き

- 本記事は歴史資料を参考にしつつ、『キングダム』など創作作品との比較を交えて解説しています。

- 一部の内容は史実の推定や物語上の演出を含むものであり、実際の歴史的事実とは異なる場合があります。

- 歴史には諸説があるため、異なる見解が存在することをご理解ください。

- 万が一、事実誤認・不正確な記述などがありましたら、[お問い合わせフォーム]よりご連絡いただけますと有り難いです。

以上を踏まえまして、楽しく読んでいただけましたら幸いでございます。

コメント