韓非子とは?

韓非子(かんぴし)は、中国戦国時代末期の思想家で、「法家(ほうか)」と呼ばれる政治思想の代表的人物です。韓の王族出身でありながら、政(まつりごと)に深く関与することはありませんでしたが、その思想は後に秦の始皇帝にも大きな影響を与えたとされています。

韓非子の最大の特徴は、「人間は利己的である」という現実主義に立ち、「法律によって国を治めるべきだ」と主張した点です。これは、徳や礼を重んじる儒家、自然との調和を説く道家とは一線を画す、非常に論理的で厳格な思想でした。

また、彼がまとめたとされる書『韓非子』は、法治国家のあり方やリーダーの心構え、組織の統治術などが説かれており、現代においても「ビジネスの教科書」や「組織論のバイブル」として読み継がれています。

史実の韓非子

王族として生まれたが、韓の政界には出られなかった?

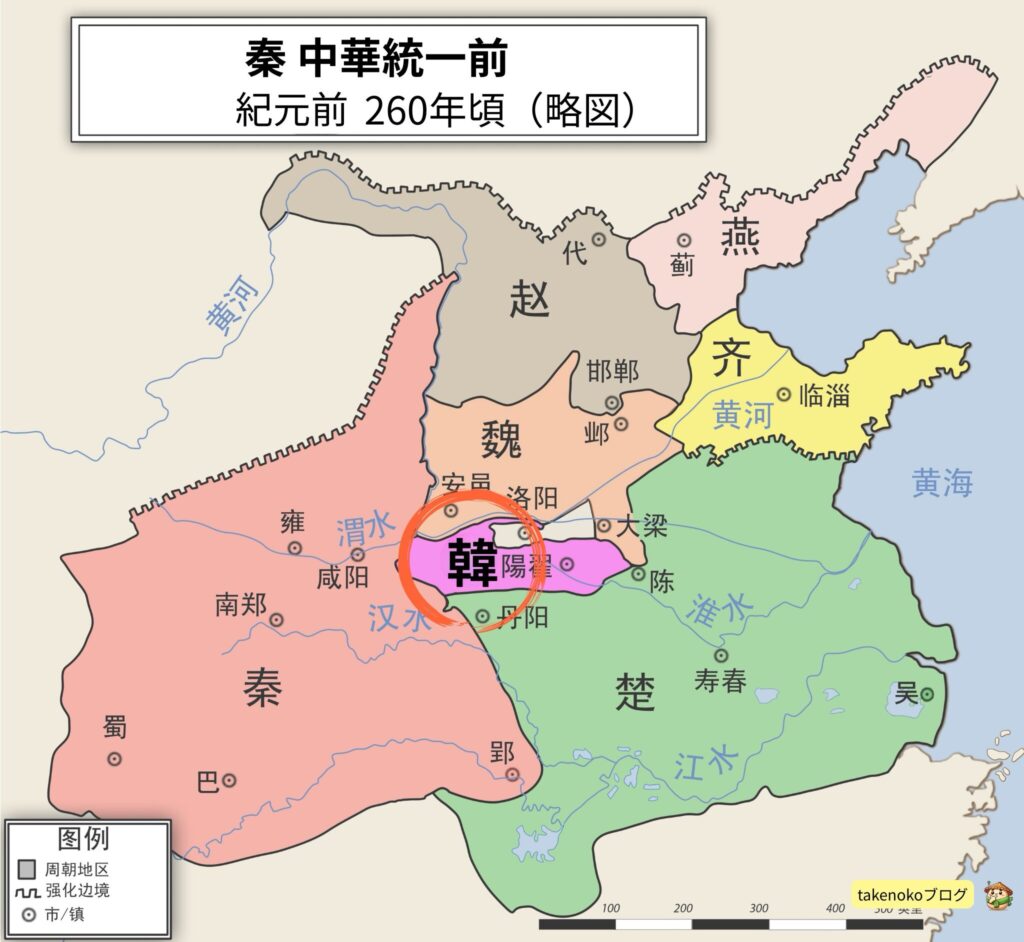

※本図は、Wikimedia Commonsにて公開されている地図「戦国七雄地図(ZH-战国七雄地图.jpg)」を加工・編集したものです。

出典:Wikimedia CommonsZH-战国七雄地图 – Wikimedia Commons

ライセンス:CC BY-SA 3.0(クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0)

韓非子は、戦国七雄のひとつ「韓」の王族として生まれました。

当時の韓は地理的にもタイミング的にも非常に弱い立場に置かれていました。

そんな時代だからこそ、韓非子のような才能が頼りとなるはずだったのですが・・・

史実での韓非子は、吃音(きつおん)のあった人物だったと伝えられており、そのためか政界に進むことが出来なかった故に、彼は執筆や理論の研鑽に打ち込み、『韓非子』という後世に伝わる法思想をまとめることが出来た。

という説もありますが、

一方で、韓王安は、秦の矛先が韓に向いてきた時に、韓非子を大いに頼り、一時的でも秦の矛先を韓から逸らすことに成功したという説もあります。

(ちなみに、それた矛先は”李牧”のる”趙”に向き → 鄴の戦い・番吾の戦いへと進んでいきます。)

※ここの辺りの解釈は、専門家の話を聞くのが一番です💡

こちらの動画で、とても丁寧に解説してくださっています👇️

敬和学園大学・土居智典先生による解説動画(YouTube)

▶️『ここが気になるキングダム』シリーズ・「韓非の死 韓の滅亡」

韓非子と李斯・秦王政(のちの始皇帝)

韓非子の思想に魅せられた李斯と秦王政

韓非子は若い頃、同じく法家思想を学んだ李斯(りし)とともに、荀子のもとで学問を修めたとされています。

その後、李斯は秦に仕官し、のちに宰相として秦王政(後の始皇帝)の統一政策を支える人物となります。

一方の韓非子は韓王に仕える立場にありながら、その非凡な思想を記した著作『韓非子』が李斯経由で秦王政に伝えられたとされます。

秦王政はその書を読んで、韓非子の才に大いに感銘を受け、韓非子との面会を熱望します。

秦に招かれた韓非子の悲劇

秦王政の命により、韓非子は秦に招かれます。

これは本人にとっては栄誉でしたが、かつての学友・李斯の嫉妬心と政治的な警戒を招くことになります。

結果、韓非子は李斯の讒言(ざんげん)によって投獄され、毒を仰いで自死するという悲劇的な最期を遂げました。

このとき、秦王政は彼を救おうとしましたが、時すでに遅し――韓非子は帰らぬ人となってしまったのです。

※韓非子の死の過程については諸説あるようです。

彼の思想は始皇帝の“武器”となった

皮肉なことに、韓非子は命を落としましたが、その法家思想はその後の秦の統治の骨格となります。

李斯が宰相として施策を進め、始皇帝による中央集権・法律主導の国家体制を築く上で、韓非子の考えは極めて重要な指針となりました。

彼の思想は死後も生き続け、秦帝国の礎となったのです。

※始皇帝について詳しくは👉️『秦の始皇帝』とは?中国を統一した初代皇帝の生涯

戦国時代の法家の代表格

法家とは何か?——「法」と「術」と「勢」

韓非子は、「法家(ほうか)」と呼ばれる思想流派の代表格として知られます。法家は、儒家や道家と並び、戦国時代に大きな影響力を持った学派のひとつです。

法家の中核となるのが、次の3つの概念です。

- 法(ほう):万人に平等に適用される成文法。君主の意志ではなく、法の規定に従って政治を行うべきとする。

- 術(じゅつ):統治者が家臣を管理するための手段。情報を巧みに扱い、裏表のある人間心理に対応する知恵。

- 勢(せい):地位や権力の威光。個人の能力よりも「王」という立場に権力の正統性が宿るという思想。

この三位一体の思想により、韓非子は「強い国家をつくるには、賢人を求めるよりも、法と秩序による仕組みづくりが重要」と唱えました。

人間不信から出発したリアルな統治論

韓非子の思想の根底には、人間に対する強い不信感がありました。彼は「人は誰しも利己的で、欲望に従って動く」と考え、その現実に即した政治の仕組みを重視します。

そのため、彼の統治論は非常に現実的で冷徹に見える一方で、「どんな人間でも、一定のルールの下で動かすことができる」という普遍性を持っており、現代に通じるマネジメント理論とも比較されることがあります。

儒家・道家との比較から見る韓非子の思想

韓非子の法家思想を理解するためには、同時代に大きな影響力を持っていた儒家や道家との違いを知ることが有効です。

儒家との違い——「徳」ではなく「法」で治める

| 比較項目 | 儒家(孔子・孟子) | 法家(韓非子) |

|---|---|---|

| 統治の中心 | 君主の「徳(人徳)」 | 明確な「法(ルール)」 |

| 社会秩序の実現方法 | 礼と教育による人間の道徳的成長 | 罰と報酬による人間の管理 |

| 人間観 | 本来善であり、教育でよくなる | 利己的で信用できず、法で制御 |

儒家は「徳によって人を導く」ことを理想としましたが、韓非子はそれを理想主義に過ぎないと批判し、「人間は信用できない存在であり、厳格なルール(法)によって秩序を保つべき」と主張しました。

道家との違い——「無為自然」か「制度による制御」か

| 比較項目 | 道家(老子・荘子) | 法家(韓非子) |

|---|---|---|

| 統治のあり方 | 自然に任せる(無為自然) | 制度と力で統治する |

| 理想の社会 | 干渉しないシンプルな世界 | 統治者の掌握による安定社会 |

| 人間観 | 無垢で自然体な存在 | 欲望に支配された利己的存在 |

道家は「自然に従って生きる」ことを重視し、政治にもあまり介入しないスタンスでしたが、韓非子はそれを無責任な放任とみなします。

法家の韓非子は、「人間の欲望と現実」に立脚した思想であり、儒家の理想主義や道家の自然主義に対して、リアリズムの極致とも言える位置づけにあります。

※キングダムでは”武神”と自称していた龐煖(ほうけん)は、史実では”道家”でした。

キングダムでの韓非子

キングダムでは第69巻で韓非子は登場します。

キングダムでは、秦王政が韓非子の法に関する書を読み、韓非子を秦に招くことになりました。

韓非子を秦に迎え入れるため、代表の外交官は昌平君の側近の介億が努めていましたが、なんと!護衛として来ていた李信と韓非子という、住む世界が全く違う2人の問答がはじまってしまいました!

韓非子 vs 李信 問答対決!

使節団代表の外交官・介億を差し置いて、韓非子が喧嘩を売る形で李信との問答がはじまりました。

ここでの問答対決は、キングダムの中では非常に重要な意味を持っていたように思います。

1つ目は、秦王政(後の始皇帝)が目指す巨大法治国家を理解するために、知っておくべき性悪説や法家の立ち位置などが説明されていました。これにより、秦王政の中華統一後のビジョンを、改めて読者と共有したということです。

2つ目は、中華統一後の”戦いのない国家”(法治国家)を目指すための手段として、秦の”武力侵攻と統一がある!”という順番を示したことです。

(この2つは、以前にも秦王政と斉王健との会談でもなされていましたが、今回は改めて法の成り立ちや性悪説などについて一歩踏み込んだ内容となっていたように思います。)

内容の是非は、それぞれ各個人で考えることとして、「キングダム」の大きな筋道を理解するうえでは、大変重要なパートであったと思います。

※李信(りしん)について詳しくはこちら👇️

『中華統一へ猛進!実在した将軍・李信──飛信隊と仲間たちは実在した?』

韓非子 vs 姚賈(ようか)

李信との舌戦の後、韓非子は秦に入ることとなります。

ここで、キングダムでは多重スパイとして扱われてる「姚賈(ようか)」が登場します。

李斯の屋敷内で、韓非子と姚賈がすれ違ったことで、一気に2人の命をかけた駆け引きが始まります。

※韓非子の死の真相については諸説あるようですが、キングダムでの描かれ方は「姚賈」が大きなポイントとなりました。実は、史実では姚賈は昭王(昭襄王)の時代から活躍していた大物の縦横家だったようです。国を跨ぐ外交を担当し、大きな仕事をしてきました。そういう意味では、キングダムでの”韓非子 vs 姚賈”の構図は、地味に見えますが。実は超大物対決でした。

まとめ――韓非子が残した思想の火は消えない

韓非子は、戦国時代という混乱の時代において、「人間不信」に立脚した冷徹な現実主義で国家のあり方を見つめた思想家でした。

その著作『韓非子』は、時代を越えて読む者に鋭い問いを突きつけてきます。

彼の人生は決して華やかではありませんでした。

国に評価されず、他国に召され、学友の手で命を落とす――。

しかしその思想は、秦という超国家を築く土台となり、後世にも大きな影響を残しました。

特にキングダムでは、あまり表舞台には出ないながらも、

「法の力で世を治める」という韓非子の思想が物語全体に色濃く流れているのが感じられます。

📘 現代の我々にとっても、

「人は信じられるのか?」「制度と罰はどうあるべきか?」といった問いを通して、

韓非子の思想は決して過去の遺物ではなく、今なお考えるべきテーマであることに気づかされます。

■歴史年表・人物一覧■

🔷年表・国別から人物を探したい方は、こちらから御覧ください👇️

■関連記事■

🔷韓王安(かんおうあん)の記事はこちら🔷

👉️戦国七雄で最初に滅んだ国・韓の最後の王——韓王安とは?

🔷秦の始皇帝の記事はこちら

👉️『秦の始皇帝』とは?中国を統一した初代皇帝の生涯とその影響

🔷李信(りしん)将軍の記事はこちら

👉️中華統一へ猛進!実在した将軍・李信──飛信隊と仲間たちは実在した?

🔷内史騰(ないしとう)将軍の記事はこちら

👉️戦国七雄・最初の滅亡に関わった男――騰(とう)の真実

🔷龐煖(ほうけん)の記事はこちら

👉️趙国三大天”武神・龐煖”は実在した?本当に武神だったの?

出典・参考文献・注意書き

出典・参考文献

- 司馬遷「史記」:「秦始皇本記」「韓世家」「老子韓非列伝」

- 鶴間和幸「始皇帝の戦争と将軍たち」(朝日新書)

- 原泰久「キングダム」(集英社)

- 横山光輝「史記」(小学館)

参考サイト・資料

- 『韓非子』テキスト(中国哲学書電子化計画)

- 敬和学園大学・土居智典先生による解説動画(YouTube)

▶️『ここが気になるキングダム』シリーズ

📺 YouTubeチャンネルはこちら - 歴史の史実研究所:韓非子の史実・悲劇の思想家だった

- ウィキペディア:韓非子

注意書き

- 本記事は歴史資料を参考にしつつ、『キングダム』など創作作品との比較を交えて解説しています。

- 一部の内容は史実の推定や物語上の演出を含むものであり、実際の歴史的事実とは異なる場合があります。

- 歴史には諸説があるため、異なる見解が存在することをご理解ください。

- 万が一、事実誤認・不正確な記述などがありましたら、[お問い合わせフォーム]よりご連絡いただけると幸いです。

コメント