韓王安とは?

『キングダム』最新刊(第76巻)では、ついに戦国七雄の一角である韓が滅亡へと向かいます。その最期に登場するのが、韓の君主「韓王安(かんおうあん)」です。

これまであまりスポットが当たってこなかった人物ですが、彼の登場によって「韓」という国が歴史の表舞台に戻ってきました。物語としても、いよいよ中華統一が現実味を帯びてきた重要な転換点と言えるでしょう。

史実・フィクションの両面から、韓王安という人物に迫っていきましょう。

史実での韓王安

韓王安(かんおうあん)は、戦国時代末期に存在したとされる韓の最後の王です。彼の登場は『史記』の「秦始皇本紀」や「六国年表」など、限られた史料にしか現れず、詳細な人物像や政治的動きについての記録は非常に乏しいのが現状です。

ただ、記録されているのは以下のような内容です。

- 紀元前230年、秦、韓を滅ぼす

- 秦の内史騰が感を攻めて韓王安を捕らえた

- 秦は王の安を捕虜とし、その国土をすべて入手し韓はついに滅亡した

一方、鶴間和幸氏著『始皇帝の戦争と将軍たち』によると、

近年(2018年)発見された『歳記』という年代記があるそうです。

そこには、「史記」とは異なる、以下のような内容の記述があるとのこと。

- 紀元前231年、秦が韓を破り、韓王を呉房に流した

史書によって、多少のズレが有るようですが、紀元前230年頃に韓王安が捕らえられた

ことは間違いないようです。

その後、紀元前226年、韓の旧都で反乱が起きます。

そして、この反乱と関連があるかはわかりませんが、

この年、韓王安はこの世を去ります。

史実では謎も多い

一国の王ではありますが、韓王安の生年や治世中の出来事についての記録は一切ありません。

どのような政策を取り、どんな人物だったのか――それらはすべて謎に包まれています。

一方で、韓は春秋時代から続く古い国でありながら、戦国後期には他国に圧倒され、最初に滅びた七雄となりました。韓王安は、そうした国の終焉を見届けた王として、象徴的な存在だったのかもしれません。

歴史コラム 【史書の中での記述「殺」と「死」の違い】

韓王安の死については『編年記』にて、「韓王死(韓王死す)」と記されていますが、

この「死」という字は毒や剣を与えられての「自死(自害)」を意味するようです。

一方、「殺」という字は「処刑」を指します。

歴史書を読む時は、現代の漢字が持つ意味(私達が感覚で思っているニュアンス)

と異なることがあります。知っているのと知らないとでは、同じ史書を読んでも解釈が違ってきてしまいます。難しいところではありますが、知れば知るほど面白いところですね。

戦国時代における韓

韓は、戦国七雄の中で最も早く滅んだ国として知られています。かつては魏・趙と並ぶ中原の有力国の一角を担っていましたが、戦国時代後期には次第に力を失い、強国・秦の拡大に呑み込まれていきました。

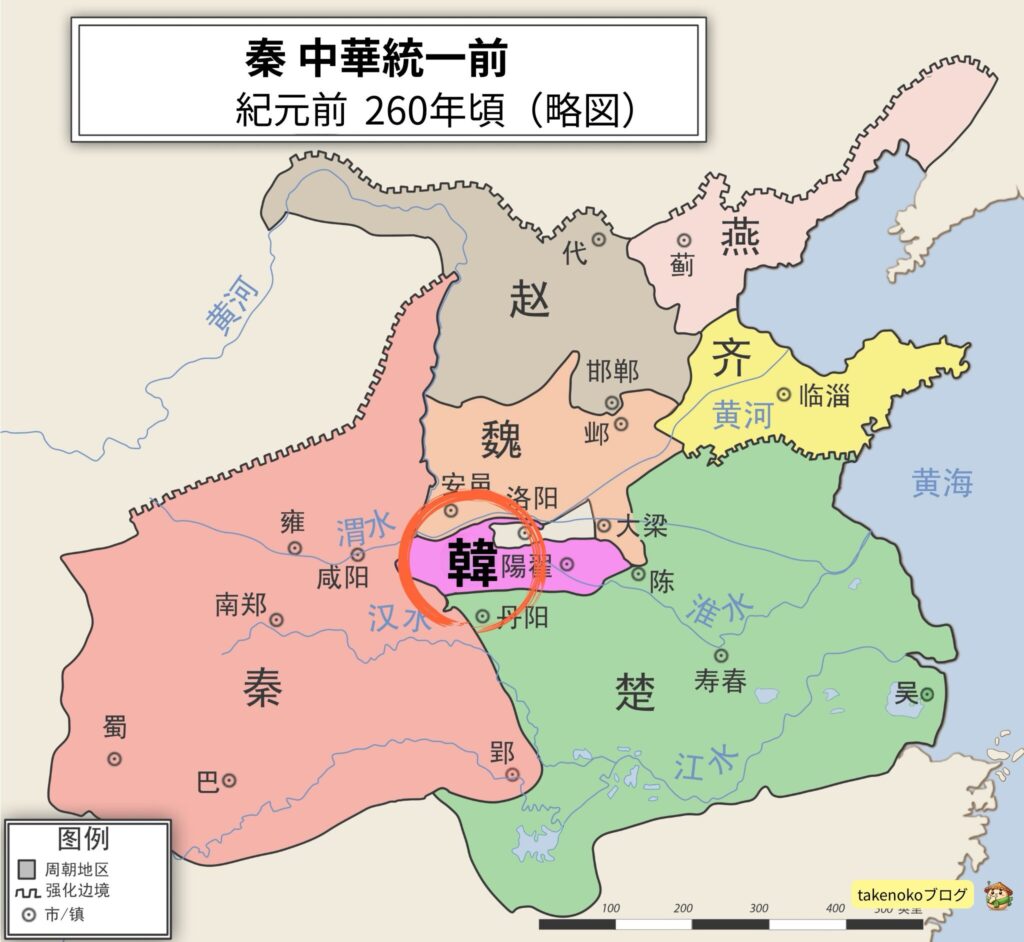

韓の地理的宿命

※本図は、Wikimedia Commonsにて公開されている地図「戦国七雄地図(ZH-战国七雄地图.jpg)」を加工・編集したものです。

出典:Wikimedia CommonsZH-战国七雄地图 – Wikimedia Commons

ライセンス:CC BY-SA 3.0(クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0)

韓は、戦国七雄の中でも地理的に特異な位置にありました。

- 北に趙、東に魏・斉、南に楚、そして西には台頭する秦という四方を敵に囲まれた状況。

- 領土が細長く、戦略的に不利であったため、周辺諸国の緩衝地帯のような存在でもありました。

このような立地の悪さから、韓は常に外交と防衛に追われ、他国のパワーゲームに巻き込まれ続けたのです。

弱体化の要因

戦国時代後期になると、韓は以下のような要因で急速に弱体化していきました。

- 内政・軍事両面における指導力の欠如

- 長期にわたる戦乱と疲弊

- 優秀な人材(韓非など)の国外流出

特に、法家思想の代表である韓非が国外に出てしまったことが象徴的です。

韓国内に彼を活かせる土壌がなかったことが、衰退の一因でもあったかもしれません。

戦国七雄で初めに滅ぶこととなった国

韓の地は、かつての春秋時代における大国・晋(しん)の一部でした。紀元前403年、韓・魏・趙が正式に諸侯として列せられ、ここから戦国時代が始まります。その意味では、韓は戦国時代の「開幕メンバー」ともいえる存在です。

しかしその後、韓は他国に比べて大きな領土拡張や軍事的成功を収めることができませんでした。特に秦との国境線に位置していたため、常に西からの圧力にさらされることとなり、国力を消耗し続けます。

秦が東方への統一戦争を本格化させると、まず最初の標的となったのがこの韓でした。紀元前230年、内史騰の軍によって首都・陽翟(ようてき)は陥落し、韓王安は降伏します。

こうして、戦国七雄の中で最も早く――最初の――滅亡を迎えることとなったのです。

※韓を滅亡に追いやった秦国・騰(とう)の記事はこちら👇️

キングダムでの韓王安

『キングダム』に登場する韓王安(かんおうあん)は、国を守るために降伏を選ぶ、いわば「敗者」の王として描かれています。物語の中では、国力の差、そして避けられない秦の侵攻に追い詰められながらも、最後まで国の存続を模索する姿が印象的です。

実際に作中で韓王安が登場する場面は多くありませんが、秦国の騰(とう)将軍に攻められ、国が追い詰められる場面は、戦国時代における「強国と弱国」の縮図として描かれています。

とくに印象的なのは、王としての威厳を保ちつつも、あまりにも大きな決断を下すまでの葛藤がにじみ出てくるシーンです。戦国時代を舞台にした『キングダム』において、力と智略でのし上がる英雄たちが目立つ一方で、韓王安のように「選ばれなかった王」「抗えなかった者」の描写は、逆に物語の厚みを感じさせてくれる存在でもあります。

筆者は紙のコミックでキングダムを楽しみに待ちわびている人間なので、今回の韓王安はここまでにいたします。次巻、韓王はどのような決断を下し、重臣たち・将軍たちはどのように振る舞うのか?それに韓の民たちはどのような渦に巻き込まれるのか?

今までのキングダムではなかった場面に遭遇すると思います。

姿勢を正して待ちたいと思います。ではー

まとめ

韓王安は、戦国七雄の中で最初に国を失った「敗れし王」として歴史に名を残しました。

その名が語られることは多くありませんが、まさに時代の波に呑まれた象徴とも言える存在です。

『キングダム』では、そんな韓王安の姿が、武力や智謀でのし上がる英雄たちとは対照的に、国を思い、最後の決断を下す王として描かれました。

それは、たとえ勝者の歴史に埋もれたとしても、確かに存在した「国」と「王」の重みを感じさせてくれる瞬間でした。

戦乱の中で語られぬことの多い小国の王。

しかしその姿を通して、「勝つこと」だけがすべてではない戦国の現実を、私たちはあらためて知るのかもしれません。

■歴史年表・人物一覧■

🔷年表・国別から人物を探したい方は、こちらから御覧ください👇️

■関連記事■

🔷内史騰(とう)の記事はこちら🔷

👉️戦国七雄・最初の滅亡に関わった男――騰(とう)の真実

🔷秦の始皇帝の記事はこちら

👉️『秦の始皇帝』とは?中国を統一した初代皇帝の生涯とその影響

🔷楊端和(ようたんわ)将軍の記事はこちら

👉️山界の死王――楊端和(ようたんわ)の真実と魅力に迫る

🔷王翦(おうせん)大将軍の記事はこちら🔷

👉️王翦将軍〜春秋戦国時代と秦の集大成!中華統一へ〜

出典・参考文献・注意書き

本記事は、以下の文献および資料に基づいて執筆しています。

📚 主な参考文献

- 司馬遷『史記』(特に〈六国年表〉・〈秦始皇本紀〉)

- 鶴間和幸『始皇帝の戦争と将軍たち』(朝日新書)

- 原泰久『キングダム』(集英社)

- 土居智典先生(敬和学園大学)YouTubeチャンネル

▶️ ここが気になるキングダム 第38回「韓非の死 韓の滅亡」

📝 注意事項

- 本記事では『キングダム』の描写と史実の情報を併記しながら構成しています。

漫画に登場する人物像と、実際の歴史的事実は異なる場合があります。 - 歴史記録の多くが断片的であり、特に韓王安に関する具体的な情報は極めて少ないため、一部に推測を含みます。本文中ではその都度注釈または補足説明を加えています。

コメント