孫臏とは

🌱若き頃より天才と評された逸材

孫臏(そんぴん)は、中国戦国時代の紀元前4世紀ころ活躍した実在の人物です。

軍師・兵法家で、「孫子の後継」とも呼ばれる人物です。その名から、しばしば『孫子兵法』を書いた「孫武(そんぶ)」と混同されがちですが、実際は別人です。

孫臏は幼少期から兵法の才に恵まれ、後に※「鬼谷子(きこくし)」と称される兵法家・陰陽師の下で学びます。彼と共に学んだのが龐涓(ほうけん)。この2人の関係が、後に激動の物語へと発展していきます。

コラム①【歴史の裏側】

※鬼谷子の学び舎 = 戦国の知略エリート養成所

- 孫臏(実戦派の兵法家)

- 龐涓(野心家の軍人)

- 張儀(弁舌で国を動かす縦横家)

- 蘇秦(六国を動かす外交の天才)

なんと!彼らは同じ時期・同じ場所で学んでいました(という伝承)

すごい人物ばかりです。・・・ちょっと震えますよね。

思想・兵法・政治・外交…あらゆる“戦わずして勝つ”ための技術がここで鍛えられたと想像すると、とてもロマンがあります。

明治時代で例えるなら→吉田松陰の『松下村塾』

昭和時代で例えるなら→漫画界の『トキワ荘』

ミックス・アップによって皆の才能が昇華したのか、

師によって、才能を開かれたのか、、、、どちらかはわかりませんが、

歴史を見ていくと、時として、このような『場』が出現することがありますね。

コラム② 戦国時代の豆知識

【龐涓(ほうけん)と龐煖(ほうけん)】

戦後時代には、2人の有名な『ほうけん』がいました。

- 孫臏と共に学んだ龐涓は魏の将軍。彼も名将と呼ばれる人物です。

- 一方、「キングダム」で登場する龐煖は、これより後の時代の趙の将軍でした。彼も実在の人物です。しかし史実では「武神」ではなく「道家」としての色合いが強かったようです。

詳しく知りたい方は、こちらもどうぞ👇️

趙国三大天”武神・龐煖”は実在した?本当に武神だったの?

⚔️龐涓との因縁と復讐劇

龐涓とは、鬼谷子の元で学んだ旧友であり、ライバルでもありました。しかし、龐涓が魏に仕官し出世すると、嫉妬心から孫臏を陥れる陰謀を企てます。

孫臏は魏に招かれたものの、龐涓の策略により罪を着せられ、両足の膝蓋骨を削ぎ取られるという壮絶な拷問を受けます(これが「臏(ひざの骨を失う)」という名前の由来とも言われます)。以後、自由に歩けなくなった孫臏は、魏の宮廷で表向きは無能者として隠されつつ、機をうかがい続けました。

やがて密かに斉(せい)の使者に救出され、斉の軍師として再び歴史の表舞台へと返り咲きます。

🏯斉に仕えた軍師としての活躍

孫臏は、斉の将軍・田忌に軍師として仕え、魏との戦いで見事な軍略を発揮しました。

彼の才覚が特に光ったのが「桂陵(けいりょう)の戦い」と「馬陵(ばりょう)の戦い」。

この2戦は、孫臏の名を後世にまで響かせるきっかけとなりました。

⚔️桂陵の戦い

紀元前353年、魏が趙を攻撃した際、趙は斉に救援を求めました。

兵数で劣る斉軍の田忌と孫臏は、直接趙を助けに行くのではなく、魏の本国を攻めることで兵を引かせるという「囲魏救趙(い・ぎ・きゅう・ちょう)」の策を用います。

この奇策により、魏軍はあわてて引き返し、さらに孫臏の伏兵によって大敗を喫します。

この戦いは、兵法書『孫臏兵法』にも記録されており、「戦略で勝るとはこういうことだ」と実感できる一戦です。

⚔️馬陵の戦い

続く紀元前341年、今度は魏が韓を攻撃。再び斉は救援に出動し、孫臏が軍略を担います。

このとき魏軍の指揮官は、かつての因縁の相手・龐涓(ほうけん)。

孫臏は、あえて日ごとに竈(かまど)の数を減らして魏軍を油断させ、魏軍を馬陵という狭道に誘い込んで伏兵を仕掛けます。

孫臏は、木に「龐涓ここに死す」と刻ませ、そこを通った龐涓を待ち伏せ。

この作戦で魏軍は壊滅、龐涓も命を落とし、孫臏は見事に復讐と勝利を果たしました。

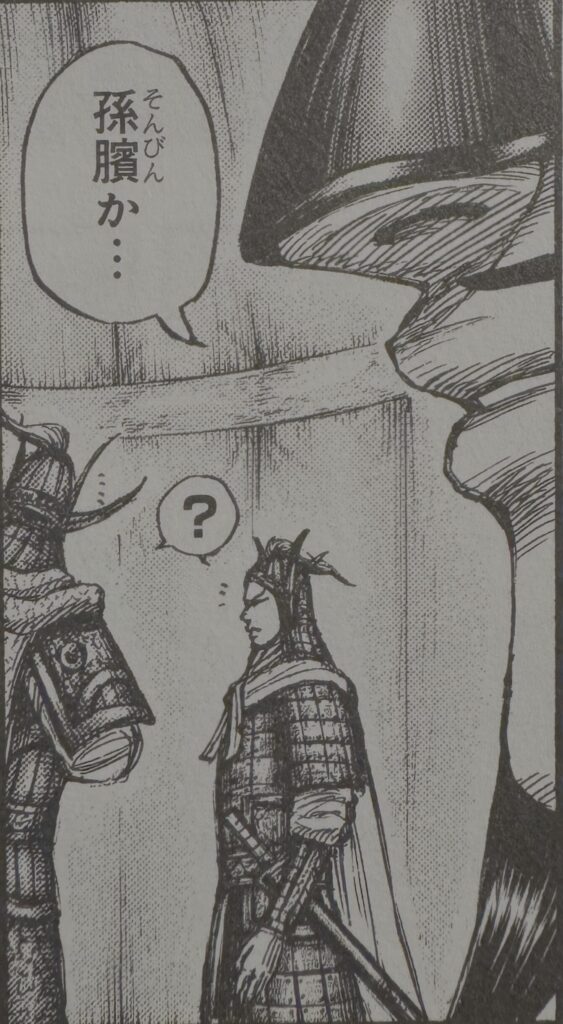

※ちなみに、漫画「キングダム」の中では、桓騎(かんき)が趙の扈輒(こちょう)を追い詰めるために使った『策』が、馬陵の戦いで魏軍を壊滅させた『孫臏の策』でした。

王翦は、桓騎の策に気づき呟いていましたね。

孫臏(そんぴん)か・・・

この場面に関しては、原先生の創作であると思いますが、しかし、キングダムの時代の戦略家たちは、間違いなく、「孫氏兵法」・「孫臏兵法」・「呉氏兵法」学び研究していたでしょう。

その代表格がキングダムでも大活躍の四人!『戦国四大名将』といわれる白起・廉頗・李牧・王翦ですね。彼らが戦場で負けないのにはちゃんと裏付けがあったのです。いつの時代も『学び』は強さの基礎となります。

📜孫臏兵法とは?

出典:Wikimedia Commons “Inscribed bamboo‑slips of Sun Bin’s Art of War”(AlexHe34 / CC BY‑SA 3.0)

竹簡には当時の軍略や思想が記されており、孫武の『孫子兵法』とは異なる視点で戦いを捉えています。

孫臏兵法とは、孫臏が執筆した全30篇からなる兵法書です。

ここでは、「孫臏兵法」と「孫子兵法(孫武)」の違いなどを、やさしく丁寧に解説していきます👇

📚「孫子の兵法」とは別のもの

「孫臏(そんぴん)って、あの有名な“孫子兵法”を書いた人?」

──こんな疑問を持つ方はとても多いと思います。筆者もその一人でした💦

ですが実は、「孫子の兵法」を書いたのは春秋時代の孫武(そんぶ)、

そして今回の主役・孫臏は戦国時代の人間で、孫武の末裔とも伝えられています。

つまり、ふたりは別人。そして書かれた兵法書も別物なのです。

混乱しがちな理由のひとつは、どちらも「孫子」と呼ばれるから。

「孫子」は「孫姓の尊称」であり、時代を問わず兵法家として尊敬された人物に使われていました。

🧾『孫臏兵法』の全体像と特徴

『孫臏兵法』は、長らく失われたとされてきた幻の兵法書でしたが、1972年に山東省の銀雀山漢墓から竹簡として発見され、世界を驚かせました。

ここで、

孫氏兵法=孫武

孫臏兵法=孫臏

という説が有力になりました。

『孫臏兵法』は全三十篇からなります。、

内容は戦術的・実践的な兵法が多く、以下のような特徴があります:

- 孫臏自身の軍歴(特に斉での戦い)に基づくリアルな戦術論

- 「桂陵の戦い」や「馬陵の戦い」などの実戦記録を通じた戦略の紹介

- 孫武の理論に対して、より応用的・現実的な戦術重視の記述

つまり、

孫武=理念と原理

孫臏=実戦の技術と応用

というイメージを持つと分かりやすいかもしれません。

実際、『孫臏兵法』は当時の軍人にとっての「実務マニュアル」のようなものであり、兵を率いる者にとって極めて実用的な教えを残しています。

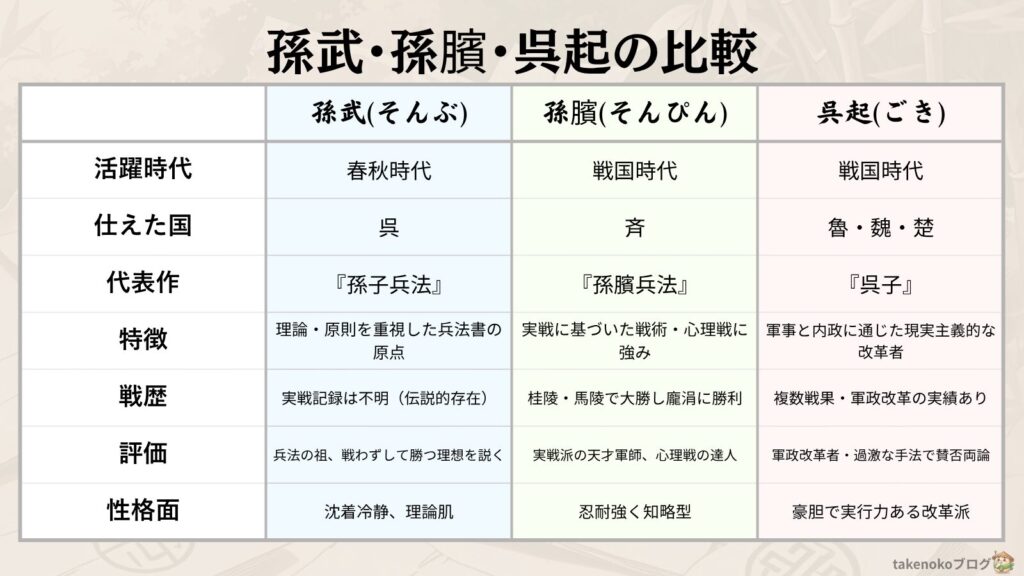

⚖️孫武・呉起とどう違う?三大兵法の比較

春秋戦国時代の中国には、孫武・孫臏の他に、もう一人の天才兵法家・呉起(ごき)がいました。呉起は、孫武より後、孫臏より前の世代に活躍した。文武両道・二刀流の天才でした。

このバートでは、三人の兵法家の比較・違いを見ていこうと思います。

孫臏vs孫武vs呉起

こんな違いがある!

孫武:戦う前から勝敗を決する「理論兵法の始祖」▶基礎

孫臏:実戦を重ねて磨いた「戦場で勝てる知略家」▶より具体的・応用

呉起:内政・軍政も改革した。「国家運営型の軍略家」▶軍・政の二刀流!!

それぞれに「兵法家」としての個性とスタンスの違いがあり、

時代背景や使えるリソースも違った中で、それぞれが歴史に名を残しました。

孫武・呉起について詳しく知りたい方はこちらから👇️

まとめ──孫臏が残したもの

孫臏(そんぴん)は、孫武のように伝説に包まれた存在でもなく、呉起のように政治改革で物議を醸した人物でもありません。

しかし彼は、春秋戦国の乱世において、「実際に勝つための兵法」を命懸けで体現し、記録として残した数少ない実戦派の兵法家です。

彼の残した『孫臏兵法』は、1972年の発見まで長らく“幻の書”とされていました。

けれどその中には、「桂陵の戦い」「馬陵の戦い」に代表されるような、戦術の妙・心理の読み合い・兵の誘導など、まさに実践の知恵が詰め込まれていました。

🌾孫臏が伝えた「戦うこと」とは?

孫臏は、復讐のためだけに戦ったわけではありません。

敗者にもなり、痛みを知ったからこそ、兵を動かす責任、命を預かる重みを誰よりも理解していたのでしょう。

魏に二度も大勝した後、孫臏の名前は史実から消えます。その後は、ひたすら兵法書を書き続けたという説もあります。

その兵法からは、戦いを単なる勝ち負けではなく、

「最小の犠牲で最大の成果を得る」知恵と工夫として捉えていたことが読み取れます。

孫臏は実際の戦場に立ち、現場で戦術を体現し、その後は戦術を体系化しました。

まさに、戦術を昇華させるために生まれてきたような人物でした。

🔗 関連リンク

■歴史年表・人物一覧■

🔷李信や羌瘣らが活躍した年代や相関関係に興味のある方は「人物年表」も御覧ください。👇️

■関連記事■

🔷孫武(そんぶ)の記事はこちら

👉️『孫子兵法』を書いた男・孫武とは?

🔷呉起(ごき)の記事はこちら

👉️”孫氏”に並ぶ兵法家『呉起』

🔷王翦(おうせん)大将軍の記事はこちら🔷

👉️王翦将軍〜春秋戦国時代と秦の集大成!中華統一へ〜

参考文献・出典

- 司馬遷『史記』「孫子呉起列伝」

- 横山光輝『史記』小学館

- ウィキペディア「孫臏」「孫臏兵法」「孫子」「孫武」(最終閲覧日:2025年6月23日)

※本記事は、上記の文献・資料をもとに執筆しておりますが、

歴史的事実には諸説があり、解釈の違いや創作を含む部分もございます。

楽しんでいただける読み物としてご覧いただければ幸いです。

コメント